4. Die große Familie der elektromagnetischen Wellen

Für die Nachrichtenübertragung wird heute ein weiter Bereich

von elektromagnetischen Wellen verwendet. Gemessen nach ihren Frequenzen

umfasst dies einen Bereich von ca. 10 Kilohertz bis einige Gigahertz.

Da sich die Welle während einer Schwingung mit Lichtgeschwindigkeit

fortbewegt, errechnet man daraus die Länge einer Schwingung im Raum,

d. h. die Wellenlänge. Der entsprechende Bereich reicht von 30 km

bis 30 cm. Wenn auch alle diese Wellen nichts anderes darstellen als die

pulsierende Verkettung von elektrischen und magnetischen Feldern, so sieht

man doch Unterschiede in der Art, wie sie sich entlang der Erdoberfläche

und durch die Atmosphäre ausbreiten. Während Langwellen

auch um die Krümmung der Erde gelangen können und demnach eine

große Reichweite haben, breiten sich Kurzwellen mehr geradlinig

und eher nur in Sichtweite aus. Das ist ein Grund, warum man für

den Mobilfunk im Gigahertzbereich so kurze Abstände für die

Sendeantennen braucht.

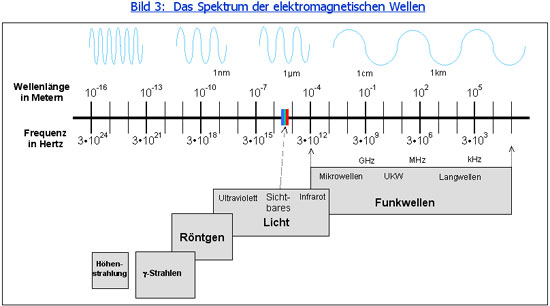

Jenseits der oberen Grenzen der Funkfrequenzen setzt sich nun aber der

Bereich der elektromagnetischen Wellen kontinuierlich fort mit immer höheren

Frequenzen und immer kürzeren Wellenlängen. Das Diagramm in

Bild 3 zeigt in einer langen Skala den Gesamtbereich der elektromagnetischen

Wellen, in dem die Funkwellen nur einen kleinen Bereich bilden: bei den

niedrigeren Frequenzen auf der rechten Diagrammseite. Wir erkennen ihre

Zugehörigkeit zu einer großen Familie natürlicher Wellenstrahlung,

die den ganzen Kosmos erfüllen: vom sichtbaren Licht (blau-grün-rot),

über die Röntgen- bis zu den kosmischen Strahlen. Obwohl

sie alle gleichermaßen aus pulsierenden elektrischen und magnetischen

Feldern bestehen, zeigen sie aber doch mit immer kürzerer Wellenlänge

eine zunehmende Wechselwirkung mit Mensch und Natur. Dies beginnt gleich

links nach dem sichtbaren Licht mit der Ultraviolett-Strahlung.

Auf der niederfrequenteren Seite, also rechts vom Licht, hat man bislang

nur harmlosere Effekte gefunden, wie z. B. eine Materialerwärmung

bei Absorption von Mikrowellen mit hoher Intensität.

Für die Bilder danken wir Herrn Prof. Claus von der Universität München

<< zurück --- weiter >>